俄罗斯贸易政策的转型:转向亚洲,聚焦中国

- 2018-09-08

- 次

摘要:近年来国际经济关系的演化促使俄罗斯联邦重新考虑其在邻近地区和全球舞台上的作用。尤其是乌克兰危机和西方对俄罗斯的经济制裁,明显表现出多极秩序下大国之间的利益冲突。这种情况下,俄罗斯联邦努力加强其外交政策多元化,包括与亚洲国家的经济和政治合作

。本文从历史的视角,研究俄罗斯对全球治理认识的变化以及这种变化对贸易流动的影响。作者分析了俄罗斯“转向亚洲”政策背后的考量,评估了“转向亚洲”对俄罗斯贸易政策的影响,并对当前有关俄罗斯与亚洲国家特别是中国进一步恢复友好关系是否适宜的争论进行了回应。

关键词:俄罗斯,金砖五国,全球治理,外贸,新兴大国,转向东方

一、引言

本文旨在从历史的视角揭示俄罗斯地缘政治地位与贸易流动的相互依赖关系,并评估俄罗斯贸易政策中亚洲维度的崛起。论述的主要问题是:俄罗斯对全球治理的认识在多大程度上影响其贸易格局。近期俄罗斯与亚洲国家——主要是中国——的合作进程,将展现地缘政治与对外贸易之间复杂的联系。

现代全球治理面临着金融和经济动荡以及权力平衡的转变,后者影响国际贸易体系和国家贸易政策的发展。新兴经济体的崛起,一方面导致了各国之间的紧张关系,另一方面则揭示了国际监管的不平衡性以及改革的必要性。

作为上个世纪的超级大国,俄罗斯似乎正在重返全球舞台。苏联解体后,俄罗斯对全球治理的看法发生了重大变化。这一转变影响了对外贸易。近年来,俄罗斯的实力增强,并与西方在多个领域产生对抗。在“乌克兰危机”下双方相互实施的多项制裁就是全球政治环境不断变化的生动例子,这种变化会对贸易产生影响。

如今,经济发展对地缘政治的依赖性更加明显。比如,贸易谈判的地缘政治化带来了区域协定的增加,强化了新兴大国与邻国的关系(Mitachi,2015)。就俄罗斯而言,欧亚经济联盟的发展是一个明显例子。此外,为了应对制裁,并在当代地缘政治背景下寻找西方经济制度的替代方案,俄罗斯可能会与中国建立新的联盟(Aalto & Forsberg,2016),并转向亚洲国家(Rozman,2018)。

二、俄罗斯作为全球治理中的新兴力量:理论基础

俄罗斯联邦是有意积极参与当代全球治理转型的新兴大国之一。大量国际经济关系领域的研究认为,新兴国家是当代全球发展的驱动力,其中尤以金砖国家为主(Hurrell 2006,; Kingah & Quiliconi,2015)。作为金砖国家的一员,俄罗斯也是研究的焦点(Jacobs & Van Rossem,2014; Lo & Hiscock,2014)。然而,一些专家要么对俄罗斯的新兴国家地位有异议(Macfarlane,2006),要么在相关分析中把俄罗斯排除在外(Narlikar,2013)。

在新兴国家研究中将俄罗斯分离出来的主要原因之一是历史背景。考虑到苏联的政治遗产,一些学者将全球治理中的俄罗斯看作是重新出现的全球性大国进行分析(Hedenskog et al.,2005; Kanet,2007; Makarychev & Morozov,2011)。

单独研究俄罗斯的另一个原因是,该国不被认为是“南北”逻辑或“南南“合作的一部分(Nayyar,2016)。苏联解体后,俄罗斯在全球舞台上寻找新的地位,并有意更靠近西方世界。然而,俄罗斯的政策在西方经常被误解,最后俄罗斯试图利用其实力来弥补西方国家的不公正待遇(Tsygankov,2009)。

俄罗斯联邦一再被置于“西方和非西方”关系的语境中(Martynov,2015)。但一些俄罗斯专家指出,这种区分对理论分析和进一步政策建议产生了不利影响(Baranovsky & Ivanova,2015)。重要的是,在把俄罗斯置于“西方”的对立面时,相关专家往往把现代国际关系的复杂性过于简单化。事实上,一方面,在文化、政治和经济的许多方面俄罗斯都是欧洲的一个组成部分。另一方面,“非西方”这一概念是极其异质性的,任何直接或间接地无视这种多样性,都会严重扭曲对俄罗斯社会及其经济和政治制度的评估。因此,错误的看法——如果被接受和广泛传播,可能会导致结论的偏差和错误的政治决策。

然而,大多数俄罗斯学者强调西方国家实力下降,特别是这种下降导致传统的全球治理机构受到侵蚀(Dynkin & Ivanova,2014)。因此,一定程度上迫切需要改革包括世界贸易组织在内的国际机构(Institute of Europe RAN,2013)。在这种情况下,多极秩序被认为是对全球化和全球经济治理结构性危机的回应(Fituni & Abramova 2012)。应该注意到,俄罗斯政治家和研究人员所代表的主流观点并没有提出用一个全新的秩序取代现有的秩序。相反,他们主张积极参与改革的设计和实施。例如,金砖国家开发银行不被视为国际货币基金组织和世界银行的替代品,而是作为传统机构的一种补充。更重要的是,由于西方制裁,俄罗斯金融资源出现短缺,金砖国家开发银行提供了额外的资源。与此同时,俄罗斯专家倾向于认为,新的全球秩序最终是不可避免的,主要国家包括通常意义上的西方国家特别是美国和欧盟,以及中国和俄罗斯,都应为新秩序的发展承担责任(IMEMO,2016)。

区域性分支系统的发展也引起了学术界的关注(Torkunov,2013)。俄罗斯被认为是后苏联空间绝对的领导者,而前苏联加盟共和国没有欧亚合作——与西方或者东方的合作,就不可能保持独立(Bordachev,2013)。因此,一些学者认为俄罗斯是一个欧亚大国(Kanet & Piet,2014)。欧亚经济联盟(EAEU)于2015年1月1日在俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦关税同盟的基础上成立,尤其加强了后苏联空间地区间的联系。吉尔吉斯斯坦共和国和亚美尼亚后来加入EAEU,以及不断提高的规范水平,加强了俄罗斯在该地区的主导作用。一方面,俄罗斯参与区域化进程,是更深度介入新自由主义全球化体系的一个步骤,可以从这个角度分析欧亚一体化特别是EAEU。另一方面,EAEU试图在许多方面扭转全球化的影响,尤其是确保民族国家的主权(Lane,2014)。

俄罗斯学术界最近的讨论集中于国家对亚洲外交政策的调整(Korolev,2016)。西方的制裁和俄罗斯的反制裁促使俄罗斯转向东方,主要是中国(Mikheev et al.,2015)。在这种背景下,金砖国家可以被视为包括中国和印度在内的一个集团,为加强俄中以及俄印关系搭建了一个平台。值得注意的是,金砖国家不仅有助于平衡发达国家和发展中国家之间的权力,也有助于中国与其他新兴国家之间的权力平衡。

俄罗斯对金砖国家感兴趣,不仅是因为俄要在全球治理中寻求自己的利益,而且也出于纯粹经济方面的原因。一些国际关系学者认为,在西方制裁下,金砖国家将逐渐取代欧洲成为各种商品的出口国(Lukin,2015)。金砖国家生活水平的提升,改善了俄罗斯产品在这些国家的市场前景。如果不是从政治上,而是从经济角度来分析俄罗斯和金砖国家之间的合作,这样的观点似乎过于雄心勃勃(Koval & Trofimenko,2017)。 不过,俄罗斯对中国和印度的贸易政策在一定程度上发生了转变,这种转变展示了所谓的俄罗斯“转向亚洲”或“转向东方”政策(Mankoff,2015;Fortescue,2016)。

俄罗斯与中国进一步发展友好合作关系是其“转向亚洲”政策的基石。中国是俄罗斯最大的贸易伙伴,不过俄中关系不仅仅是贸易。实际上,俄中关系包括战略部门的合作、军火贸易、双边交易去美元化的共同努力、以及倡导更好地反映新兴经济体利益的新的多边机构等。最近,俄罗斯和中国都已经启动了自己的大欧亚和亚太地区的一体化项目,目前双方正在努力协调这些项目。两国通过金砖国家、上海合作组织、20国集团和其他政府间平台进行了密切合作。2014—2016年这段困难时期,中国在帮助俄罗斯维护自身利益上发挥了至关重要的作用。双方与日本,越南及其他东盟国家,印度、韩国和伊朗的关系日益加强,也使俄中关系日益增强。

俄罗斯的“转向东方”政策在西方专家和俄罗斯精英内部都得到了两极分化的评价。多数俄罗斯学者和政治家认识到,俄罗斯实际上已经成功转向亚洲(Karaganov,2017;Bordachev,2016)。与此同时,另一批专家则认为,俄罗斯现阶段靠近东方是对亚洲经济增长的有些迟到的反应,因为俄已经错过了亚洲的经济增长,主要是由于在上世纪90年代俄罗斯放弃了亚洲地区并转向西方 (Lukianov,2013;Karaganov et al.,2017)。

同时,一些专家认为俄罗斯转向亚洲是对自身与西方关系恶化的回应,并经常批评政策太偏向于一个国家——中国,从而导致俄罗斯对其东部邻国的依赖性增强(Makocki & Popescu,2016; Suslov,2016)。他们还认为,俄罗斯转向亚洲主要是由于其石油和天然气出口增加,主要出口到中国市场。由于西方国家实行制裁,中国得以越来越多地进入俄罗斯市场,而且价格也更好(Chase et al.,2017)。俄罗斯放宽了对中国投资者的壁垒,使得中国可以在俄罗斯能源、铁路和电信等领域增加新投资。一些俄罗斯学者甚至认为,俄罗斯在其“转向东方”战略中应该主要依靠日本而不是中国,因为日本是东亚最发达的国家,可以为俄罗斯提供现代技术(Inosemtsev,2017)。

另一些专家承认俄罗斯对亚洲国家的贸易增长,同时声称这种改变是纯粹的统计现象,也是暂时的,因为对亚洲的贸易增长是由于与其他国家(主要是欧盟)的贸易减少所致。某种程度上,亚洲国家可以补偿欧美的一些供应损失,如食品、消费品和中间技术供应等,但是却不能代替欧洲人和美国人,后二者才是俄罗斯现代化所必需的现代高科技设备的供应者。 (Obolenskii,2016; Spartak,2017)。进入亚洲资本市场困难得多,且贷款成本高于发达国家。从这些市场获得非约束性贷款困难重重。

本文的分析主要包含两个部分。首先,试图揭示俄罗斯如何看待其参与全球治理与国家贸易格局之间的关系。是否可以说,现在俄罗斯的地缘政治目标预先决定了国家的贸易政策?或者,反过来说, 贸易模式决定了地缘政治战略?答案并不那么明显。为了找到这些问题的答案,作者试图从苏联到现代俄罗斯作一历史分析。其次,本文研究了地缘政治形势的这些变化如何导致了俄罗斯对亚洲国家主要是中国的贸易政策的重新定位,以及俄罗斯这种贸易战略的局限性和机遇。

三、在一个不断变化的地缘政治中俄罗斯贸易政策的转型

1991年苏联解体后,俄罗斯联邦开始了彻底改革的过程,旨在摧毁苏维埃制度的支柱,引入所谓“当代文明”的“普世”原则 。事实上,俄罗斯的转型完全是基于西方的规范和基础原则。有人可能辩称,国家故意充当了“规则接受者”的角色,完全采用了西方的全球治理观。从 “休克疗法”主导的国民经济调整到西方经济发展模式的“终极真相”,表明俄罗斯自我认知发生了重大转变,苏联解体在很大程度上支撑了这种转变。

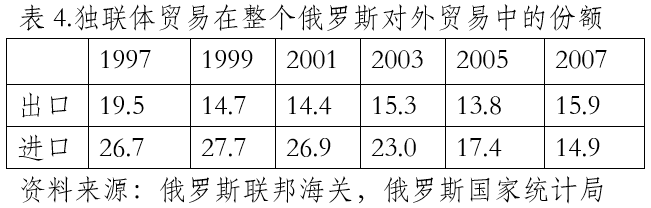

在外贸流动方面,这些发展带来了一些重要的影响。首先,在很短时间内俄罗斯外贸的地理结构发生了重大变化。 1989年,接近70%的俄罗斯联邦出品货物运送到乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦和其他苏联共和国。相比之下,到1994年,独联体国家在俄罗斯对外贸易中的比例只有24%。而且,二十世纪九十年代通常被认为是俄罗斯在东亚地区影响力退化的十年。俄罗斯与其前亚洲盟友,包括越南、朝鲜、蒙古、老挝和柬埔寨的贸易急剧下降,有时几乎为零。甚至与中国、韩国和日本的贸易也停滞不前(Popova,2002)。另外,外贸的发展集中体现在来自发达国家的国外产品替代本国产品,因为大多数俄罗斯公民认为,同等情况下几乎所有国外生产的产品质量都比国内好(Sutyrin & Vorobieva,2017)。

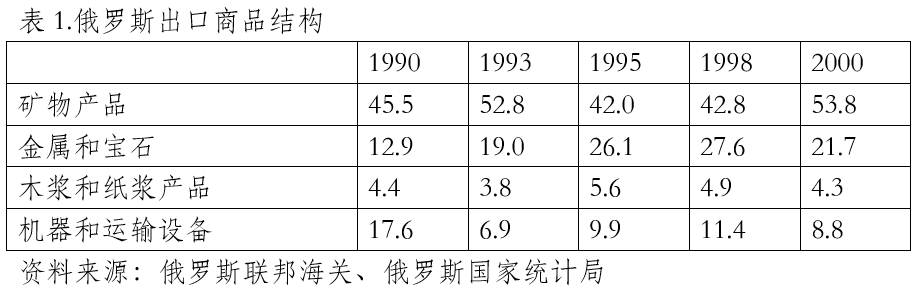

其次,俄罗斯的出口产业结构经历了明显的恶化。俄罗斯交付的矿产品和金属等原材料份额大幅增加,机器和运输设备份额下降(表1)。国民经济明显侧重于原材料生产,对高附加值产品的进口依赖不断提高。

再次,在“俄罗斯融入全球经济”这个具有误导性的目标框架内,国内经济主体全力拓展尽可能多的对外商业关系。特别是,强迫出口现象成为一个非常重要的因素(某种意义上甚至是一个独特的因素),这有助于俄罗斯向世界其他地方交货。关键是许多俄罗斯企业事实上是为了生存而在国外销售产品。国内客户没有钱支付交货。为俄罗斯产品买单的外国客户,特别是欧洲客户,成为当时俄罗斯企业最重要的客户,尽管这些国外消费者支付的价格几乎不能弥补开支,甚至造成制造商亏损。

总而言之,上述事态发展给俄罗斯经济带来了多种负面影响。其中就包括外贸对GDP和工业生产的负弹性。事实上,在1993年至1996年期间,俄罗斯进出口大幅增长,而工业生产却萎缩了两倍。[1] 据估计,前苏联共和国之间贸易关系的破裂,显著推动了经济危机,使得GDP总量下降了60%(Sutyrin,1996)。国内贫困人口的急剧上升,以及社会阶层和地区之间不平等的加剧,也可以归于同样的原因。当时几位著名国际问题专家认为俄罗斯的转型是失败的,也并非偶然(Stiglitz,2002)。

俄罗斯联邦对全球秩序的态度从二十一世纪初开始发生变化。从1992年开始国家所经历的经济衰退终于在1998年8月的危机中爆发了。所有这些进程清楚地表明,俄罗斯所实施的转型模式总体上是失败的,特别是国民经济面对各种外部冲击时显得极度脆弱。俄罗斯新总统及其团队将政策聚焦于国家的完整,并把国家利益放在首位。

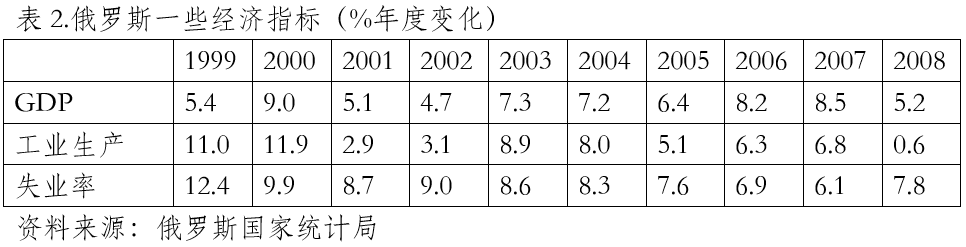

主要宏观经济指标(表2)的表现向好,以及世界石油以及其他碳氢化合物价格的上涨帮助俄罗斯联邦强化了其在全球能源市场上的国家地位,从而也提升了其国际形象和影响力。俄罗斯在一些国际机构中开始发挥更重要的作用,特别是加入了七国集团——后来改为八国集团。更重要的是,2006年在圣彼得堡举行了八国集团峰会,这成为俄罗斯在全球治理中作用发生变化的标志之一。关于国际贸易体系的进程,当时俄罗斯加入世贸组织的谈判也有所加快。

对于实际的对外贸易表现,出口和进口都有大幅扩张,这清晰表明西方企业与俄罗斯伙伴开展贸易合作的兴趣不断增强(表3)。

同时,自苏联解体以来,俄罗斯对外贸易的地理结构和商品构成都发生了一些变化。其中,与独联体国家的贸易逐渐失去了相对重要性 。表4清楚地表明了这一趋势。自然资源,主要是矿产品,到2007年占出口总额的80%左右。

2008至2013年期间,俄罗斯重新审视了全球治理及本国在这一过程中的作用。这可以由以下几个方面来解释。首先,2008至2009年的世界金融和经济危机清楚地表明,西方国家界定国际“游戏规则”及确保其得到广泛执行的努力遭遇失败。 G20和金砖五国走上舞台并积极参与世界经济发展治理并非偶然。其次,2000至2007年俄罗斯经济显著增长,显示了俄罗斯的经济潜力和国家实力,激发了俄罗斯在全球舞台上的野心。此外,俄罗斯在2008年对其“外交政策概念”进行了修订,这反映了该国多样化其对外合作关系的意图。

除上述因素之外,由于格鲁吉亚和乌克兰的“颜色革命”,俄罗斯与西方的关系变得更加紧张。此外,俄罗斯领导层优先加强和制度化与其邻国伙伴白俄罗斯和哈萨克斯坦的关系,建立关税同盟,这使得局面更加复杂(Sutyrin et al.,2012)。因此,俄罗斯加入世贸组织的进程部分中断了。俄罗斯联邦在更深入地介入国际贸易体系的全球治理之前,试图提升其区域领导作用。尽管如此,2012年8月,俄罗斯终于成为该组织的正式成员。作为一个新成员国,该国花了一些时间去适应其获得的地位。俄罗斯代表团在巴厘岛和内罗毕部长级会议期间,没有提出任何大规模的讨论和发展项目。同时,应该考虑该国积极参与WTO争端解决机制。与以往新成员国享有两至三年“蜜月期”的非正式传统不同,早在2013年7月,欧盟和日本就分别针对俄罗斯提出了争议。而俄罗斯则于2013年12月发起了针对欧盟的争议。截至2017年10月,俄罗斯联邦作为申诉人参加了6起争议案件,作为答辩人参与了8起争议案件,并作为第三方参与了40起争端案件(WTO,2017a)。

总的来说,俄罗斯开始加强对全球治理进程的介入。 EAEU、金砖国家、世贸组织、上海合作组织,亚太经合组织等可能是最重要的证明。很明显,这会存在一定的客观和主观的障碍。特别是,有学者认为俄罗斯通过在欧亚经济联盟的领导地位以及金砖五国合作寻求全球治理的更大权力,并没有合适的经济基础,从而使得这些战略更多地是一个弱势而不是强项(Johnson & Kostem,2016)。尽管如此,仍然取得了一些积极成果。从作者的角度来看,俄罗斯的战略目标——成为全球“规则共同制定者”之一,是正确定义和可行的。 在2013年的新版“外交政策概念”中,俄罗斯把自己视为多极秩序中重新崛起的力量:“西方主宰世界经济和政治的能力不断减弱。全球权力和发展潜力现在更加分散,并正在向东方转移,主要向亚太地区。新的全球经济和政治参与者寻找自身位置,同时西方国家试图保持其传统的地位,加剧了全球竞争,明显的表现是国际关系不稳定性进一步增加。”

上述外交战略的变化迄今为止并没有对俄罗斯的贸易产生太大的影响。与此同时,加强地区联系和建立欧亚经济联盟,略微增加了EAEU国家在俄罗斯外贸中的份额。EAEU的一体化水平比现有的除欧盟外的大多数区域协定都要高。不仅如此,最近的乌克兰危机以及其所导致的俄罗斯联邦与西方国家关系的进一步恶化,特别是相互进行经济制裁,促使俄罗斯提升EAEU的一体化水平,将吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚等国包含进来。但是,独联体国家在俄罗斯对外贸易中的份额仍然相对较低。

上述讨论主要着眼于原苏联地区。为减少对西方国家的依赖,俄罗斯当前贸易政策的优先项是更加全面的贸易关系多样化。加强与亚洲国家的贸易关系是主要目标之一,但现有的贸易格局结构似乎相对僵化。虽然贸易量正在下降,但欧盟仍是俄罗斯的主要商品贸易伙伴:2016年欧盟占俄罗斯出口的份额为45.8%,进口份额为38.2%。人们也可以观察到中国在俄罗斯商品贸易中作用的增加,2016年中国占俄罗斯出口份额9.8%,进口份额20.9%(WTO,2017b,p.294)。

在最新版的2016年俄罗斯外交政策概念中,俄罗斯重点强化金砖内部RIC三国(俄罗斯,印度和中国)的合作,因为“俄罗斯认为,提升其在亚太地区的地位,加强与亚太各国的关系,在外交政策领域具有重要战略意义。”表5显示了俄罗斯贸易正从欧盟转向亚太经合组织国家,其中主要是中国。表中数据表明,俄罗斯与印度的贸易略有上升,而与其他金砖国家的贸易合作几乎没有变化。

尽管如此,转变现有的贸易模式并不容易。由于苏联的合作关系遭到全面破坏,苏联解体后的贸易关系重组是可能的。而在当今世界,当前的全球价值链(GVCs)使得这种改变非常困难。作为国际联合生产体系的全球价值链改变了政治和经济格局(Fung,2013)。现代生产涉及许多国家的投入,导致国家之间相互依赖的上升。由于全球价值链在许多国家的经济体系中占主导地位,世界更加接近一种全球社区的模式。在这种情况下,消除这些联系是极度困难的。俄罗斯在全球价值链上的参与度相对较低,尽管对向主要合作伙伴供应能源依赖度很高(Sutyrin, Koval & Trofimenko,2014)。

因此,近期俄罗斯的地缘政治观念及其贸易格局的演进趋势可能揭示出,俄罗斯外交政策正试图从西方转向东方。即使与传统合作伙伴的贸易联系依然重要,从欧洲到亚洲的转移可看作是俄罗斯当前贸易政策发展的一个显著特点。因此,俄罗斯的“转向亚洲”需要更详细的解释和分析。

四、俄罗斯的“转向亚洲”政策

俄罗斯于本世纪初开始重新评估亚太地区(APR)的重要性,这反映了俄罗斯的战略利益以及APR在世界经济和政治中地位的不断增强。四十多年来,该地区经济增长显著,成为世界经济的动力。对于俄罗斯来说,亚洲的经济和技术增长提供了许多新的发展机会(主要是远东和西伯利亚地区)以及出口多样化的可能。

十年来,俄罗斯通过多边合作和经济一体化积极与邻为善,已经加入亚太地区所有政府间安全和政治合作机构(Lukin,2012)。2012年,与中国的关系从战略合作伙伴关系提升到了全面战略协作伙伴关系的新阶段,还与印度、越南、韩国建立了伙伴关系网络。俄罗斯还推动了与其他亚洲国家和组织主要是日本和东盟国家的密切关系。在经济方面,俄罗斯扩大了与该地区的贸易,并开始建设基础设施,将石油和天然气出口到亚洲市场。

转向东方政策直到2012年底才由总统在国情咨文中正式宣布。不过,乌克兰冲突加速推进了俄罗斯的“转向东方”政策。在西方宣布制裁后,莫斯科开始密集寻求机会扩大与亚洲伙伴的联系,以弥补传统进口资源的损失,并寻找新的机会吸引贷款和投资以及获得技术。

2016年底通过的俄罗斯外交政策新概念,重点关注将俄罗斯的利益转向东方。它强调需要更积极地推动与亚洲国家的政治经济关系(The concept of foreign policy of the Russian Federation,2016 )。提升莫斯科在亚太地区的地位被视为俄罗斯外交政策的战略领域。

新概念将中国视为俄罗斯在亚洲的主要合作伙伴,指出两国对全球关键进程持有相同的“基本方法”。印度在俄罗斯亚洲合作伙伴中名列第二,但近年来印度在俄罗斯外交政策的优先程度大幅提升。俄罗斯视印度为其主要的国际合作伙伴之一,并在金砖国家和上海合作组织(SCO)框架内积极开展合作(印度和巴基斯坦2015年加入上海合作组织)。新概念主张将俄罗斯与东盟国家的关系提高到“战略合作伙伴”层面,并试图在亚太地区和包含东盟、上海经济合作组织、欧亚经济联盟在内的欧亚地区推进一体化进程 (The concept of foreign policy of the Russian Federation,2016 ) 。

加入世贸组织后,俄罗斯开始采取步骤,在双边层面签订优惠贸易协定,并加入欧亚大陆的一体化进程。针对中国“一带一路”倡议,俄方建议协调中国领导的丝绸之路经济带和俄罗斯领导的欧亚经济联盟。 2015年5月,中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京签署了《中俄关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》。 2016年,俄罗斯提出了一个更加雄心勃勃的大欧亚伙伴关系的概念,将EAEU,上海合作组织和东盟都包含进来。

作为EAEU的成员,俄罗斯正在代表联盟就自由贸易协定进行谈判。目前,EAEU推行两种类型的协议:自由贸易区(FTA)协议和非优惠贸易协定。第一个不仅旨在消除关税壁垒,还包括服务贸易和投资合作以及国家采购、知识产权保护等方面的义务。第二个不包含关税减让义务,主要涉及非关税壁垒的取消、海关监管和基础设施项目(Deviatkov,2017)。

目前EAEU正在与伊朗、新加坡、埃及、以色列、印度、韩国和塞尔维亚就自由贸易协定进行谈判。这些谈判的形式各不相同,但都在一定程度上是俄罗斯转向东亚和欧亚大陆政策的延伸(Karaganov et al.,2017)。这些领域的进展也有很大差异:与伊朗的谈判进入了最后阶段,与印度的自由贸易协定谈判刚刚在2017年开始。2017年10月,EAEU与中国签署了“经贸合作协定(但并非自贸协定),中国和EAEU宣布已完成2017年”经济贸易协定“谈判。在不久的将来,EAEU将很可能开始就建立自由贸易区,与印度尼西亚和智利等其他处于积极发展中的国家进行谈判。

俄罗斯还提出了一个雄心勃勃的倡议,即建立欧亚经济联盟——东盟(EAEU-ASEAN)自由贸易区,这一倡议在索契2016峰会期间得到了东盟成员国的支持。俄罗斯和哈萨克斯坦刚刚加入WTO,目前正在忙于履行其义务。未来几年,EAEU将侧重于双边轨道。 EAEU已经与越南签署了自由贸易协定,并已于2016年10月正式生效。在与新加坡签署自由贸易协定后,考虑到未来EAEU可能再分别与其他东南亚国家进行类似谈判,EAEU-ASEAN自由贸易协定可能会在5到7年后开始谈判。从长远来看,俄罗斯可能加入区域全面经济伙伴关系(RCEP)。不过,EAEU全面参与区域贸易大型协议和整合项目可能会在7到10年以后,那时它可能会加入RCEP和欧亚大陆伙伴关系,并将二者作为区域合作的总体框架(Karaganov et al.,2017)。

2014至2015年,经历了传统贸易关系的冲击和外部经济形势恶化之后,俄罗斯经济正在逐步适应新的经济现实。进口替代方案在农业方面特别有效,开始取得积极成果。继2016年恢复工业和物流链之后,2017年俄罗斯外贸稳定,进口停止下降,与各类国家的经贸恢复增长。

在制裁和不利的外部经济形势下,俄罗斯的对外贸易结构正在发生变化。新的重要出口阵地和专业领域正在形成,包括农产品、电力设备和一些机械制造。 2016年,俄罗斯成为最大的小麦出口国,肉和葵花籽油的出口也在增长。由于卢布贬值,俄罗斯产品在国外市场的竞争力也有所增强。

俄罗斯对外贸易的区域格局正逐渐从欧盟转向亚太地区,尽管2015至2016年俄罗斯与亚洲伙伴的贸易也有所下降,但幅度较与其他地区的贸易下降要小一些。 2012至2017年,除美国外亚太经合组织国家在俄罗斯贸易中的份额增长了6%,而欧盟在俄罗斯贸易中的份额下降了近6%。仅中国在俄罗斯贸易中的份额就提高了4%。除亚太国家外,俄罗斯对非洲、伊朗、波斯湾国家和印度的出口也在增长。

中国一直是俄罗斯在东亚国家中的重要政治和贸易伙伴。两国目前发展友好合作关系的关键推动力,是中俄两国在国际事务上的观点越来越相似。他们主张改革全球治理机构,以便考虑到新兴经济体的利益。两国都特别重视金砖国家、上合组织、二十国集团和俄印中对话(RIC)等合作平台,这些平台有助于发展中国家重获政治和金融公平,并让参与国利用项目资源助力自身发展。他们共同创建了新的金融机构,包括新开发银行、亚洲基础设施投资银行和外汇储备库等。各参与国正在努力拓展使用本国货币的贸易和其他经济交易。军事合作是一个重要的领域。目前,俄罗斯是向中国提供军事物资和服务的主要供应商,尽管从2000年代中期以来,中国已经不再是俄罗斯最大的军火市场(Gabuev & Kashin,2017)。

针对俄罗斯的制裁客观上促进了中俄两国的进一步友好关系,推动双方寻求经济和能源合作发展的新途径。从那时起,两国就签署了一系列重大商业合作项目,包括建设西伯利亚电力和跨边界的天然气管道等,并扩大两国在金融和其他新兴领域的合作。

近几十年来,俄罗斯与中国的贸易大幅增长:两国的商品贸易在过去的十年里几乎增长了两倍,2014年达到最高值950亿美元。尽管趋势令人鼓舞,但2014年后由于经济增速放缓,两国贸易额大幅下滑。2015年双边贸易值为642亿美元,下降27.8%,但自2016年以来再次恢复增长。俄中贸易互补指数过去十年来增长了大约14%,尽管俄罗斯受到制裁以来这一指数并没有改变。在俄罗斯与中国的贸易中,特别是在出口方面,贸易互补性要高于欧盟或其他许多合作伙伴。

俄罗斯对华贸易中初级产品占主导地位。矿物燃料占俄对华出口的67%,1996年这一数字仅为1.8%(Popova,2007)。 2017年1月,俄罗斯成为向中国出口原油最多的国家,超过了沙特阿拉伯。据中国海关数据,去年来自俄罗斯的燃料供应量比2015年增加了25%,最高达到每天105万桶。其他自然资源如木材约占俄罗斯对中国出口的11%,而机器的份额在2—5%之间。相比之下,制造产品、资本和消费品占俄罗斯从中国进口的95%左右(Chase,2017)。

虽然近年来双边贸易结构没有发生重大变化,但也出现了一些新的进展。俄罗斯对中国市场的出口变得更加多样化,因为俄罗斯提高了农产品和工业产品对中国市场的渗透率,特别是食品和消费品,这在以前几乎不为中国消费者所知。 2016年,中国成为俄罗斯非国防工业产品的主要出口目的地,占13.3%,同时中国也是俄罗斯农产品的主要进口国(Ferris-Rotman,2017)。中国在俄罗斯农产品出口中所占的份额在2016年超过了10%,比2015年高出19.5%。在向中国出口的新产品中包括巧克力、糖果、面粉和甜食、冰淇淋、果汁和葡萄酒等。

2015年12月,经过10年的谈判,中国终于取消了从俄罗斯进口某些农产品的禁令,特别是取消了1976年以来对小麦的进口限制。来自俄罗斯特定地区的小麦被允许进入中国。两国还签署了玉米、大米、大豆和油菜植物的检疫要求议定书(Russian-Chinese dialogue: the 2017 model,2017)。正式的禽肉供应许可在2016年底才获得通过,2017年9月还解除了对来自俄罗斯49个地区肉类产品进口的禁令。尽管如此,由于担忧俄罗斯流行病状况,大部分乳制品、动物和动物产品的进口依然受到限制。

俄罗斯与西方的关系恶化,推动中国超过德国成为俄罗斯最大的技术和工程产品的供应国。中国在这一领域对俄罗斯的出口额每年增长70.3%,由此,中国制造商占领了一个市场空间,这个空间是由于实施对俄制裁后西方企业所释放的。这些事态发展与其他国家受到制裁后的普遍模式相一致:制裁国家的企业从被制裁国撤离,为来自其他国家的企业提供了机会,这些企业要么不支持制裁,要么对制裁更为宽松(Shin et al.,2016)。

跨境电子商务是中俄两国双边贸易的新领域,这一领域最近得到了实质性发展。 2016年,中俄跨境电商总量达到25亿美元。目前,中国是俄罗斯跨境电商的第二大合作伙伴。

2017年10月,EAEU与中国签订了“对华贸易与经济合作协定”,这被视为建立自由贸易区的第一步。该协定包含的议题非常广泛,包括部门和海关合作,卫生、兽医和植物检疫措施以及技术壁垒。协定还强调知识产权保护,增加贸易救济和补贴透明度。

在外商直接投资方面,中国已成为俄罗斯第四大投资来源地。中国在俄罗斯FDI净流入中的份额从2007年的0.2%上升到2015年的10%,这很大程度上反映了这样一个事实,即由于油价低迷和经济制裁导致2014至2015年其他来源的FDI下降。中国在俄罗斯的投资增长,得益于一系列对俄罗斯公司资产的收购。普华永道提供的数据也证实,2016年俄罗斯境内涉及中国投资的国际兼并收购数量增幅最大,这表明中国企业对俄罗斯市场的兴趣日益浓厚(PwC M&A 2016 Review and 2017 Outlook,2017) 。最重要的并购交易包括:丝路基金以12亿美元从俄罗斯诺瓦泰克公司收购了亚马尔液化气项目9.9%的股权,中国石化以12亿美元收购了西布尔公司10%的股权。 2017年,中国华信宣布将以91亿美元收购石油生产商俄罗斯石油公司14.16%的股份。这笔交易将使中国华信得以进入俄罗斯东部靠近中国边境的油田,这也是中国公司第一次在俄罗斯最重要的商业领域之一持有股份。

不过,中国向俄罗斯提供资金的主要渠道不是直接投资,而是贷款。 2013—2015年,在西方国家贷款急剧下滑的情况下,中国的贷款成为俄罗斯经济最大的外资融资来源。总体而言,2013—2015年,俄罗斯非金融部门获得了来自中国的400亿美元贷款,其中包括中国两家政策性银行的160亿美元。另有120亿美作为给俄罗斯银行的贷款。贷款提供给不同领域的项目,包括通信、农业、采矿、贸易融资等,但大部分中国贷款都将投向俄罗斯能源公司。因此,在亚马尔液化气项目融资受到制裁后,中国的贷款人介入并提供资金,2016年中国银行同意向俄罗斯天然气工业股份公司贷款20亿欧元。

近年来,中国和俄罗斯加快了在双边交易中使用本国货币的步伐。这一份额稳步增长,目前占双边贸易额的10%。最近最显著的发展发生在2017年4月,当时俄罗斯中央银行在北京设立了第一个海外办事处,中国则在莫斯科设立清算银行处理人民币交易。[2] 10月份,中国人民银行宣布建立俄罗斯卢布和中国人民币交易的对等支付(PVP)系统(Trade of Russia and China without a dollar: the yuan becomes the main currency of Asia,2017)。中俄PVP体系的启动,对世界经济的影响远远超过两国之间的贸易。结算中心的建立和PVP系统的启动使得两国进一步减少了对美元的依赖。这将在俄罗斯创造一个人民币流动性池,使贸易和金融业务的交易顺利进行。在扩大使用本国货币进行交易的同时,也有可能降低人民币和卢布汇率的波动。

在金融和银行合作方面,具有良好前景的领域之一是发行和平和银联联名卡,扩展在中国为俄罗斯和平卡提供服务的基础设施。俄罗斯采取了类似的服务银联卡的措施。其他合作领域包括使用跨境中国支付系统(CIPS),作为国际银行转账SWIFT系统的替代,以及俄罗斯公司在中国证券市场发行证券。 2016年,已经在基础设施方面为俄罗斯政府人民币债券在中国证券交易所上市做好准备。

不过,双边关系也存在一些问题,主要是经济合作不够立体化。俄罗斯对华出口仍然以石油和天然气为主。两国企业界对伙伴国的商业机会和规则了解甚少。大型企业在双边经贸合作中仍占主导,中小企业在两个市场都面临过度监管和高准入壁垒。

五、结论

我们回顾分析了俄罗斯/苏联如何认知和介入全球治理及其影响,以及这个过程如何影响国家的对外贸易,使得我们能够区分在不同时期占据主导的两种截然不同的模式。如果作一定的(希望也是可以接受的)简化,这两种模式可分别被称为“规则接受者”和“规则共同制定者”。第一种模式刻画了“新俄罗斯”在20世纪90年代的表现,而第二种模式则适用于最近的十到十五年。

苏联解体后,俄罗斯联邦对全球治理的看法发生了显著变化:接受了西方的价值观。特别是俄罗斯自愿加入国际货币基金组织和世界银行,并追求获得GATT / WTO成员资格。西方化决定了贸易流动的结构性变化,彼时欧盟核心成员起主导角色,原材料出口更加专门化。与前苏联共和国的贸易受到大量制度性壁垒的阻碍。不仅如此,苏联时代建立起来的地区生产链大都被破坏了。俄罗斯的政治经济转型主要是根据休克疗法模式来实施的,这种模式导致外贸流动和整个国民经济都发生了根本性的变化。

在21世纪初,俄罗斯联邦开始修正其参与全球治理的方式。国家日益增长的经济潜力使得俄罗斯得以在国际政治和全球经济中巩固自己的地位。现代俄罗斯把自己看作是全球治理中重新崛起的和领导性的大国之一,并试图相应地转变其贸易政策。 俄罗斯基于自身“规则共同制定者”的身份认知,积极参与国际经济组织,包括加入世贸组织(2012年),以维护国家利益。这意味着贸易政策应该反映出不同利益相关者的利益冲突。反过来,这又需要更全面和更复杂的方式制定和实施贸易政策。俄罗斯有意扩大与独联体国家和金砖国家特别是中国的贸易合作。但是,这样的意图有其局限性。俄罗斯仍然关注并依赖与欧盟的贸易。尽管与亚洲国家的贸易合作不断增加,但应该考虑到,中国似乎不仅是俄罗斯联邦的贸易伙伴,而且彼此也是国际市场上的竞争对手。

作者认为,俄罗斯转向亚洲并不是与西方出现矛盾的结果,而是源于维护国家利益的长期战略:俄罗斯需要促进东部省份的发展,并实现出口市场的多元化。像大多数国家一样,俄罗斯的经济前景与其出口能力和进入新兴市场的能力息息相关。从某种意义上说,俄罗斯目前回归亚洲是对上世纪90年代中断的经济关系的恢复。但是,由于日本和韩国参与了对俄罗斯的制裁,以及亚洲地区通常对食品和农产品征收高额关税和设置非关税壁垒,俄罗斯转向东方也受到了约束。重要的是,俄罗斯企业在亚洲市场还没有足够的经商经验,不了解他们的具体细节,特别是在消费领域。

在可预见的未来可以期待些什么?撇开大规模地缘政治危机这样的可能性,作者认为最有可能的情况是,俄罗斯联邦将会努力确保并要尽可能地促进“规则共同制定者”格局。正是这种格局,在很大程度上与国家的经济实力相适应,也与当今多极化世界中大国间寻求适度平衡的基本趋势相适应。

这种情况下,俄罗斯的贸易政策将致力于在贸易自由化过程中,寻求下述两种贸易模式的最优组合。这两种贸易模式是:1) 在世贸组织体系、20国集团和类似的全球框架内的多边路径; 2)区域路径,主要是通过谈判建立不同类型的自由贸易区,这可能在一些情况下对现有国际贸易体系的普遍原则形成挑战。 必须认识到,虽然两种模式都旨在倡导和推进贸易自由化,但多边和区域两种格局都不反对旨在支持国内经济主体的政策工具。 上述政策工具为几乎任何可行的国家贸易政策提供了必要的灵活性,因此是一个不可分割的部分,由于地缘政治等因素,认识到这一点对于俄罗斯非常重要。

至于俄罗斯的实际贸易流,作者认为,其与国家监管者设计并由各级政府机构实施的贸易政策之间的相互联系颇为复杂。当然,其他国家也是如此。不过,在俄罗斯这一具体案例中,至少应考虑两个重要因素。一方面,政策制定和政策实施的过程非常耗时。决策者需要调和各利益相关者的利益。由此产生的时间差对于国内外的经济主体来说就是一种不确定性的来源。另一方面,在贸易政策执行过程中,政策制定者发出的信息可能会产生误解。更重要的是,如果经济行为者和决策者之间存在利益冲突,则前者会采取措施有意避免和逃脱后者的“处方”。换句话说,贸易政策的某些组成部分可能部分或完全被抵消。

综合上述分析,就俄罗斯外贸未来的可能发展情况,作者有以下几点观察。

首先,外贸总成交量将与整体经济表现同向波动。换句话说,出口和进口对国内生产总值的弹性都为正,这对于大多数国家经济来说都是如此。此外,根据过去几十年的趋势观察,外贸交易额将表现出比GDP或工业生产更高的波动性。

其次,出口交货价值的增长速度将与以前一样,主要取决于世界石油价格的波动。石油价格的“起伏”也会显著影响俄罗斯的进口价值。

第三, 基于高附加值工业品份额的增加,出口商品结构将逐步实现多样化。服务出口的扩大也可能导致这种多样化。

第四,对外贸易的地理结构也会逐步呈现出多样化,不会似先前那样只聚焦于几个主要的贸易伙伴。未来将会积极发展与非西方伙伴,特别是与亚太地区的贸易关系。

参考文献

Aalto, P. and Forsberg, T. 2016. “The structuration of Russia’s geo-economy under economic sanctions”, Asia Europe Journal, Vol. 14, 2.

Baranovsky, V.G. and Ivanova, N.I. (eds.) 2015. Global governance: possibilities and risks, Moscow, IMEMO RAN.

Bordachev, T. 2013. Eurasian Union: Integration for the Sake of Sovereignty, http://valdaiclub.com/opinion/highlights/eurasian_union_integration_for_the_sake_of_sovereignty/, accessed October 17 2017.

Bordachev, T. 2016. “Face to face with East: the results of the Russian turn to the East in 2016”, https://lenta.ru/articles/2016/12/22/face_to_face_with_east/, accessed October 15 2017.

Chase, M., Medeiros, E., Roy, J., Rumer, E., Sutter, R., and Weitz, R. 2017. “Russia-China relations: assessing common ground and strategic fault lines”, NBR special report, N 66.

China for the first time outstripped Germany in export of engineering products to Russia because of sanctions, Expert Online, 12/04/2017, http://expert.ru/2017/04/12/dw-kitaj/, accessed September 09 2017.

China and the EAEU declared the conclusion of negotiations on the Agreement on Trade and Economic Cooperation, http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/2-10-2017-5.aspx, accessed October 17 2017.

Deviatkov, A. 2017. “EAEU between Europe and China”, Expert Online, http://expert.ru/2017/06/27/perspektivyi-eaes/, Accessed September 20 2017.

Dynkin, A.A., Ivanova, N. I. 2014. Global Realignment, Moscow: IMEMO RAN.

Ferris-Rotman, A. 2017. “ China Goes Food Shopping—to Russia”, the Wall street journal, https://www.wsj.com/articles/china-goes-food-shoppingto-russia-1484649046, accessed September 05 2017.

Fituni, L.L. and Abramova, I.O. 2012. “Patterns of Formation and Transition of Models of Global Economic Development”, World Economy and International Relations, 7.

Obolenskii, V. (ed.) 2016. Foreign economic relations of Russia: modern challenges and possible answers. Moscow: Institute of Economics, RAS.

Fortescue, S. 2016. “Russia`s economic prospects in the Asia Pacific Region”, Journal of Eurasian Studies, Vol. 7, 1.

Fung, V.K. 2013. “Governance through partnership in a changing world”, in: Elms, D.K., Low, P. (eds.) Global value chains in a changing world. World Trade Organization, Accessed September 27 2016, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4tradeglobalvalue13_e.pdf

Gabuev, A., Kashin, V. 2017. Armed friendship: how Russia and China are trading arms, http://carnegie.ru/2017/11/02/ru-pub-74601, accessed November 15 2017.

Hedenskog , J. et al. (eds.) 2005. Russia as a Great Power: Dimensions of Security under Putin, New York: Routledge.

Hurrell, A. 2006. “Hegemony, liberalism, and global order: what space for would-be great powers?’, International Affairs, 82:1.

IMEMO 2016. Global system on the brink: pathways towards a new normal, World Economy and International Relations, 8.

Inosemtsev, V. 2017. “Russia began to reconsider relations with China: cooperation proves one-sidedness”, Moscovskiy komsomolets, 27380, April 25,

http://www.mk.ru/economics/2017/04/24/rossiya-nachala-peresmatrivat-otnosheniya-s-kitaem-sotrudnichestvo-dokazyvaet-odnostoronnost.html, assessed September 18 2017.

Institute of Europe RAN. 2013. Global governance in the XXI century: innovative approaches, Moscow.

Jacobs, L. M. and Van Rossem, R. 2014. “The BRIC Phantom: A comparative analysis of the BRICs as a category of rising powers”, Journal of Policy Modelling, 36.

Johnson, J. and Kostem, S. 2016. “Frustrated Leadership: Russia´s Economic Alternative to the West”, Global Policy, Vol. 7, 2.

Kanet, R.E. (ed.) 2007. Russia: Re-emerging Great Power, Palgrave Macmillan.

Kanet, R.E. and Piet, R. (eds.) Shifting Priorities in Russia’s Foreign and Security Policy, Ashgate.

Karaganov S. 2017. “From the turn to the East to a Greater Eurasia”, International affairs, 5.

Karaganov, S., Bordachev, T., Bezborodov, A.,Kashin, V., Korolev, A., Likhacheva, A., Makarov, I., Shumkova, V., Sokolova, A., Stepanov, I. 2017. Toward the Great Ocean 5:

from the turn to the East to Greater Eurasia, valdaiclub.com/files/15300/, accessed September 29 2017.

Kingah, S. and Quiliconi, C. (eds.) 2015. Global and Regional Leadership of BRICS Countries, Springer.

Korolev, A. 2016. “Russia`s Reorientation to Asia: Causes and Strategic Implications”, Pacific Affairs, Vol. 89, 1.

Koval, A. G. and Trofimenko, O.Y. 2017. “BRICS role in the Russian foreign trade policy”, International Economy, 10.

Lane, D. 2014. “Eurasian Integration: A Viable New Regionalism?”, Russian Analytical Digest, 146.

Lo, V. I. and Hiscock, M. (eds.) 2014. The Rise of the BRICS in the Global Political Economy: Changing Paradigms?, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.

Lukianov, F. 2013. “My i novaya Azia”, Ogoniok, http://www.kommersant.ru/doc/2335761, accessed September 17 2017.

Lukin, A. 2012. Russia looks to the Pacific in 2012, http://www.eastasiaforum.org/2012/03/06/russia-looks-to-the-pacific-in-2012/, accessed June 18 2015.

Lukin, A. 2015. “Consolidation of the Non-Western World during the Ukrainian Crisis: Russia and China, SCO and BRICS”, International Affairs, A Russian Journal of World Politics, Diplomacy and International Relations, 2.

Macfarlane, N. 2006. “The ‘R’ in the BRICS: is Russia an emerging power?”, International Affairs, 82.

Makarychev, A. and Morozov V. 2011. “Multilateralism, Multipolarity, and Beyond: A Menu of Russia`s Policy Strategies”, Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, Vol. 17, 3.

Makocki, M., Popescu, N. 2016. “China and Russia: an eastern partnership in the making?”,

Chailot paper 140, December 2016.

Mankoff, J. 2015. “Russia’s Asia Pivot: Confrontation or Cooperation?”, Asia Policy, 19.

Martynov, B.F. 2015. West and Non-West: past, present, future?, Moscow: ILA RAN.

Mikheev, V., Lukonin, S., Lukonina, Y. 2015. “China-Russia: When are Emotions Appropriate?” World Economy and International Relations, 2

Mitachi, T. 2015. “The geopoliticization of trade talks”, In: Geo-economics:

Seven Challenges to Globalization, World Economic Forum, Accessed July 1 2016, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Geo-economics_7_Challenges_Globalization_2015_report.pdf

Nayyar, D. 2016. “BRICS, developing countries and global governance”, Third World Quarterly, 37:4.

Narlikar, A. 2013. “Negotiating the rise of new powers”, International Affairs, 89:3.

Obolenskii, V.P. 2016. “Foreign Trade of Russia: Barometer Foretells Storm”, World Economy and International Relations, Vol. 60, 2.

Obolenskii, V. 2017. “Foreign economic agenda: overcoming the recession”, The Russian Foreign Economic Bulletin, 5.

Popova, L. 2002. Shifting patterns of economic cooperation in Northeast Asia: developments in the 1990’s and future perspectives, Northeast Asian Studies, Vol. 7.

Popova, L. 2007. “Prospects of Russian oil exports to China”, Vestnik of St. Petersburg State University, Vol. 5 ‘Economics’, 2.

PwC M&A 2016 Review and 2017 Outlook. January 2017. Presentation, PwC.

URL: http://www.careers.pwccn.com/webmedia/doc/636198371915780251_ma_press_briefing_jan2017.pdf, accessed October 27 2017.

Rozman G. 2018. “The Russian Pivot to Asia”, In: Rozman G., Radchenko S. (eds.) International Relations and Asia’s Northern Tier. Asan-Palgrave Macmillan Series. Palgrave, Singapore.

Russia and China quietly build business bonds, 24/09/2017, https://www.ft.com/.../38f0ce22-9dd7-11e7-8cd4-932067fbf, accessed October 20 2017.

Russian-Chinese dialogue: the 2017 model. 2017. Report N 33. Ed. by I.Ivanov, The Russian Council on Foreign Affairs, http://russiancouncil.ru/en/activity/publications/russian-chinese-dialogue-the-2017-model/, accessed June 17 2017.

Sanghi, A, Burns, A., Djiofack, C., Prihardini, D., Dissanayake, J., Hollweg, C. 2017. A Rebalancing China and Resurging India: How will the pendulum swing for Russia? The World Bank, The World Bank Group.

Shin, G., Choi, S., Lou S. 2016. “Do economic sanctions impair target economies?” International Political Science Review, Vol. 37: 4.

Spartak, A. 2017. “Russia’s export expansion potential and its state support”, The Russian Foreign Economic Bulletin, 5.

Stiglitz, J. E. 2002. Globalization and Its Discontents. W. W. Norton.

Suslov, D. 2016. “A pivot towards Asia, integration and mega-regions. Balancing Russia’s APR policy”, http://valdaiclub.com/a/highlights/a-pivot-towards-asia-integration-and-mega-regions-balancing-russia-s-apr-policy/, accessed September 17 2017

Sutyrin, S.F. 1996. “Problems and Prospects of Economic Reintegration within the CIS”, Review of Economies in Transition, Bank of Finland, Unit for Eastern European Economies, 1.

Sutyrin, S.F., Koval, A.G., Trofimenko, O. Y. 2014. Integrating into the multilateral trading system and global value chains: the case of Russia, In: Jansen, M., Jallab, M.S., Smeets, M. (eds.) Connecting to global markets. Challenges and opportunities: case studies presented by WTO chair-holders, World Trade Organization, Geneva.

Sutyrin, S.F., Lomagin, N.A., Sherov-Ignatiev, V.G., Trofimenko, O.Y., Kapustkin, V.I., Nazarova, M.V., Lisitsyn, N.E. 2012. Russia`s Accession to the WTO: Major Commitments, Possible Implications. Geneva: International Trade Centre.

Sutyrin, S.F., Vorobieva, I.V. 2017. Russian consumer behavior: In search of a balance between national uniqueness and Western mainstream. In: Research Handbook of Marketing in Emerging Economies. Edited by Marin A. Marinov. Edward Elgar Publishing Limited.

The concept of foreign policy of the Russian Federation (approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin on November 30, 2016), http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248, accessed June 25 2017.

Toloraya, G. (ed.) 2015. VII BRICS Academic Forum, Moscow: National Committee on BRICS Research, 2015.

Torkynov, A.V. 2013. “International Relations in Post-Crisis World: a View from Russia”, The Journal of MGIMO-University, 3 (30).

Trade of Russia and China without a dollar: the yuan becomes the main currency of Asia, 13.10.2017, https://regnum.ru/news/2333953.html, accessed October 28 2017.

Tsygankov, A. P. 2009. “Russia in Global Governance: Multipolarity or Multilateralism?”, In: Lesage, D. and Vercauteren, P. (eds.) Contemporary Global Governance: Multipolarity vs New Discourses on Global Governance, Brussels: Peter Lang.

WTO 2017a. Dispute Settlement. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm, accessed October 24 2017,

WTO, 2017b WTO Trade Profiles 2017. Geneva.

译者:鲍传健

工作单位:中共中央编译局当代马克思主义研究部

[1] 译者注:原文如此。根据Suhara (2017)的数据计算,1996年较1993的工业生产下降了30.9%。参看Suhara, Manabu. 2017. Russian Industrial Statistics, http://www.ier.hit-u.ac.jp/rrc/Japanese/pdf/RRC_WP_No66.pdf, 2018年1月8日访问。